本文

縄文時代の山元町

縄文時代は、土器や弓矢が使われるようになり、狩猟・採集により食糧を確保し定住生活をしていた時代で、紀元前13,000年ころから約1万年以上もの長い間続いた時代です。縄文時代は、古い順に草創期、早期、前期、中期、後期、晩期の6つの時代に分けられます。

山元町内の縄文時代の遺跡は、現在のところ22箇所確認されています。このうち、本格的な発掘調査が実施されたのは、縄文時代前期の北経塚遺跡(小平区)、前記~中期の西石山原遺跡(高瀬区)、中期末~後期の谷原遺跡(山寺区)、後期~晩期の中島貝塚(鷲足)などです。

常磐自動車道山元IC付近に位置する北経塚遺跡の集落跡で、今から約7000年前の縄文時代前期初頭頃の竪穴建物跡が発見されており、現状で山元町内でも最も古い集落になります。この他にも、高瀬地区の北の原遺跡、南山神遺跡などで、縄文時代早期頃の縄文土器片が発見されていることから、山元町にも古くから人々が暮らしていたと考えられます。

※現在のところ、山元町内では旧石器時代の遺跡は発見されていません。

北経塚遺跡で発見された縄文時代前期の竪穴建物跡と縄文土器

弥生時代の山元町

弥生時代は、稲作が開始され、金属器、織物など新しい技術が中国大陸や朝鮮半島から伝わり、人々の生活に大きく変化しました。縄文時代の終わりから3世紀まで続いた時代で、稲作を行う新たな集団生活により、集団内に有力者が生まれ、クニが出現。邪馬台国の卑弥呼が魏に使者を送ったのものこの時代です。

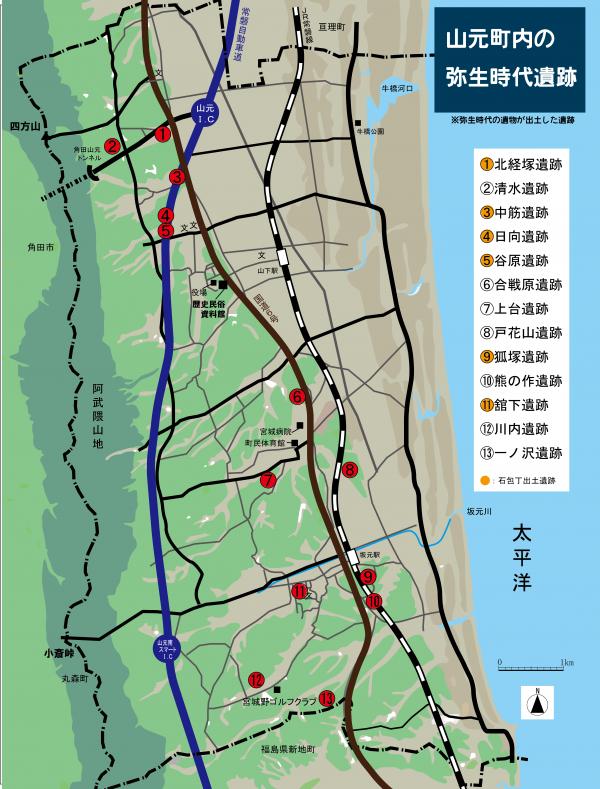

山元町内の弥生時代の遺跡は、現在のところ13箇所確認されています。このうち、本格的な発掘調査が実施された遺跡は中筋遺跡(鷲足区)の1例のみです。

中筋遺跡では、弥生時代中期(約2,000年前)の水田跡が発見され、弥生時代中期頃の山元町でも稲作が行われていたことが明らかとなっています。この他にも、北経塚遺跡、日向遺跡、谷原遺跡、狐塚遺跡、館下遺跡などで「石包丁」が採集されていることから、町内全域に水田が存在していた可能性が高いといえます。

中筋遺跡で発見された弥生時代中期の水田跡と弥生土器