ページの先頭です。

メニューを飛ばして本文へ

蓑首城跡

本文

印刷ページ表示

更新日:2024年5月2日更新

蓑首城跡(山元町指定文化財)

指定名称:蓑首城跡(みのくびじょう)

種 別:有形文化財(史跡)

所 在 地 :宮城県亘理郡山元町坂元字舘下116番地

※指定範囲は本丸跡のみ

指 定 日 :昭和53(1978)年10月2日

所 有 者 :坂元神社

文化財の概要

戦国時代末期から幕末まで機能した城館。江戸時代には「坂本城」または「坂本要害」と呼ばれていました。

亘理郡一帯を治めていた亘理氏の家臣「坂本三河」が1572(元亀3)年に築城したと伝えられています。1591(天正19)年、亘理氏の領地替えに伴い、家臣の坂本氏も涌谷に移り、その後、後藤・黒木・津田などの諸氏が居城した後、元和2年(1616)に大條宗綱が伊達政宗より城を拝領。以後、明治維新までの252年間、大條家の居城となりました。

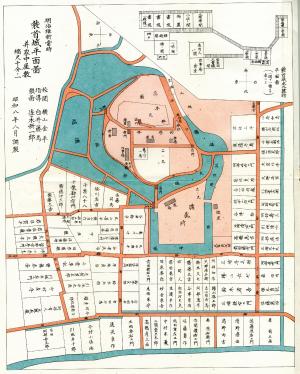

城の構造が把握できる史料には、1687(貞享4)年の「亘理郡坂本要害屋敷惣絵図」、1933(昭和8)年の「明治維新當時蓑首城平面図并家中屋敷」などがあります。蓑首城は水堀と土塁で区画された本丸・二ノ丸・三ノ丸で構成され、平野の中の丘陵に本丸を置いた「平山城」に分類されます。現在、堀は埋め立てられ、本丸跡が神社、二ノ丸跡が小学校、三ノ丸跡が宅地として利用されています。

山元町指定文化財 蓑首城跡 (平成16年撮影)

貞享4(1687)年「亘理郡坂本要害屋敷惣絵図」

昭和8(1933)年「明治維新當時蓑首城平面図并家中屋敷」

地図の読み込みに関する問題が発生したとき<外部リンク>