ページの先頭です。

メニューを飛ばして本文へ

本文

印刷ページ表示

更新日:2006年4月2日更新

オキシデーションディッチ槽では、毎日各家庭から流れてくる汚水をオキシデーションディッチ法(※)と呼ばれる処理方式で処理しています。

※オキシデーションディッチ法

最初沈殿池を設けず、機械式エアレーション装置を有する水深の浅い無終端水路を反応タンクとして、低負荷条件で活性汚泥処理を行い、最終沈殿池で固液分離を行う一連の処理方式。

下水中の有機物の除去と共に、好気と無酸素の工程を繰り返すことにより、硝化・脱窒により高度な窒素除去が可能である。

(参考・引用文献)(社)日本下水道協会「下水道用語集」

仕様

1~2系 幅4.5メートル×長さ134.1メートル×深さ2.5メートル

3系 幅5.0メートル×長さ161.7メートル×深さ2.5メートル

(1往復の無終端水路)

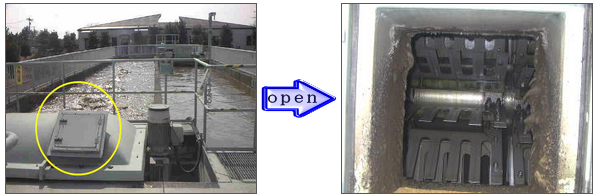

撹拌(かくはん)するための「ばっ気装置」

ローターを回転させることにより、先端に取り付けられたハネが処理槽内を撹伴させます。

撹拌される時に、処理槽内に酸素が供給され、好気状態となり、硝化を促します。

撹拌が止まると、処理槽内は酸素が供給されず嫌気状態となり、脱窒を促します。

これを、硝化脱窒(※)といいます。

もやもやとした塊が活性汚泥です。

※硝化脱窒

水中のアンモニア性窒素が硝化細菌の作用により、亜硝酸性窒素や硝酸性窒素に酸化される現象。

硝化はアンモニア性窒素から亜硝酸窒素への酸化と、亜硝酸性窒素から硝酸性窒素への酸化の2段階の反応からなり、前者はアンモニア酸化細菌、後者は亜硝酸酸化細菌による代謝作用である。

(参考・引用文献) (社)日本下水道協会「下水道用語集」

このように、処理槽ではたくさんの微生物を飼育して、水を綺麗にしています。